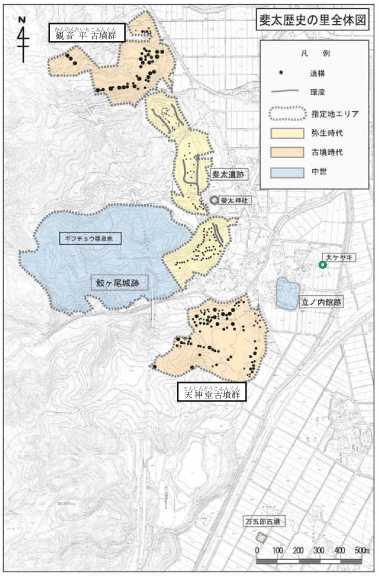

妙高市斐太地区には、弥生時代から戦国時代にかけての、三つの時代の異なる国指定史跡が残されています。ここでは「観音平・天神堂古墳群」について、遺跡の概要やこれまでの調査成果などを詳しくご紹介します。

※このページを印刷するかたへ…プリンターによっては必要以上に多く印刷されることがありますので、必ず印刷プレビューを確認のうえ、ページ数を指定して印刷を行ってください

編集:妙高市教育委員会生涯学習課

観音平・天神堂古墳群

古墳群の遠景

遺跡の概要

[1]所在地: 妙高市大字宮内・青田(観音平古墳群)、大字籠町・乙吉(天神堂古墳群)

[2]指定種別: 国指定史跡

[3]指定年月日: 昭和53年3月24日

[4]指定面積: 171,183.49平方メートル

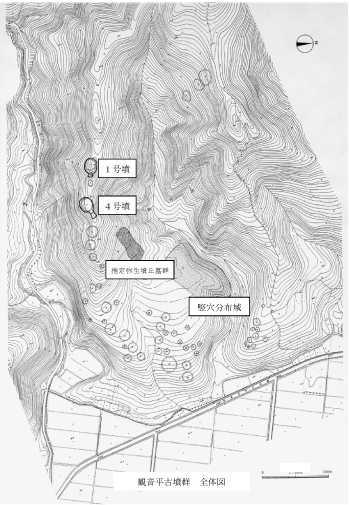

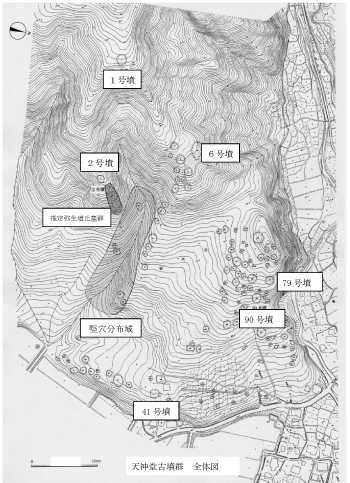

古墳群は斐太遺跡(弥生時代後期)によって南北に分断された形となっており、深い沢を隔てた北側の丘陵部に観音平古墳群、南側の丘陵部に天神堂古墳群がそれぞれ立地しています。いずれの地形も斐太遺跡の地形とよく似ており、ふもとには緩やかな傾斜面が広がり、その奥部は山稜の鋭い細尾根となっています。両古墳群とも、この緩斜面に斐太遺跡と同様の竪穴建物跡の窪みが存在するため、弥生時代の集落跡の上に古墳群が形成されたと考えられています。

古墳の数については、昭和53年の史跡指定の時点で、観音平古墳群で52基、天神堂古墳群で118基の古墳を数えていますが、既に盗掘されたものや過去の開墾で滅失したもの、古墳とは断定できない低い墳丘なども含まれており、確実な古墳の数はわかっていません。実際に、分布調査によって未登録の古墳が見つかった事例もあり、詳細な分布調査の機会が待たれます。

古墳群の年代については、指定された時点では古墳時代中期(5世紀)を中心とした初期群集墳と評価されていましたが、平成に入って観音平古墳群において2基の前方後円墳が発見されたことを受けて、古墳時代前期初頭(3世紀後半)から中期にかけての古墳群と考えられるようになりました。天神堂古墳群についても、最高所に位置する方墳(1号墳)が古墳時代前期までさかのぼる可能性が指摘されています。

両古墳群では公有地を中心に毎年定期的な下草刈りを行っており、近年はカタクリの群生地としても注目を集めています。

観音平古墳群のカタクリの群生(4月初旬)

<観音平・天神堂古墳群の位置図>

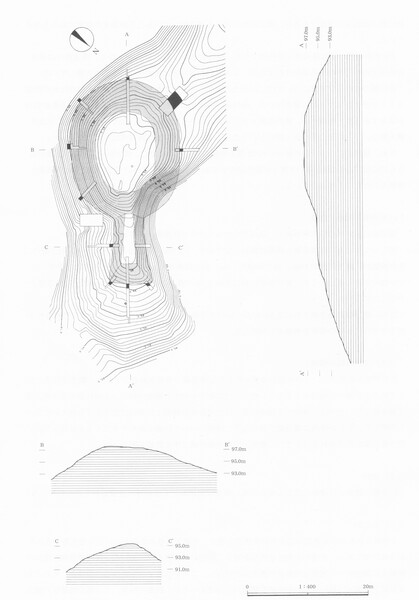

<観音平古墳群の全体図>

<天神堂古墳群の全体図>

調査と整備の経過

大正13年の分布図の作成を端緒として、昭和34、35年に新潟県教育委員会、昭和51年に市教育委員会がそれぞれ分布・測量調査を追加実施し、古墳群の全体像を明らかにしてきました。その間、観音平古墳群では発掘調査が実施されませんでしたが、天神堂古墳群では大正14年に2基、昭和32年にも2基の古墳が発掘調査され、木棺直葬(穴を掘って木棺を埋葬し、そのまま埋め戻したもの)を主体とする初期群集墳であることが明らかになりました。

その後、20年以上もの間、発掘調査の機会に恵まれませんでしたが、平成11年に観音平古墳群で前方後円墳の候補が見つかったことを受けて、平成13・14年度に新潟大学・富山大学との合同調査を実施しました。その結果、観音平古墳群の最高所に位置する1号墳と隣接する4号墳が古墳時代前期(3世紀後半)まで遡りうる前方後円墳であることが判明しました。

また、ほぼ同じ頃、観音平古墳群・天神堂古墳群・鮫ヶ尾城跡の史跡指定地内において弥生時代後期のものとみられる低墳丘(階段状の削平地のところもあり)がいくつか見つかり、そのうちの観音平古墳群と鮫ヶ尾城跡の低墳丘については、その後の発掘調査で弥生時代後期の墳丘墓(台状墓)であったことが明らかになりました。

|

|

| 観音平1号墳より頸城平野を望む | 天神堂古墳群の裾野に広がる群集墳 |

整備に関しては、昭和53年に「観音平・天神堂古墳群」として国の史跡指定を果たし、順次公有化を進める中で保存を図ってきました。両古墳群では、古墳見学と合わせて豊かな里山の景観も楽しんでもらいたいとの考えから、看板類の設置は必要最低限に留めています。

<観音平・天神堂古墳群の調査と整備の経過>

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

観音平古墳群の調査成果

[1]観音平1号墳

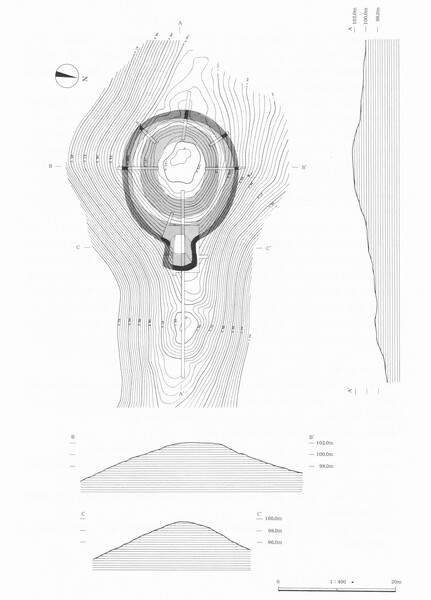

古墳群の最高所に位置する県内ではたいへん珍しい帆立貝形前方後円墳です。1号墳は指定時には円墳と考えられていましたが、平成13年・14年の確認調査(部分的なトレンチ調査)によって隣接する2号墳が1号墳に付随する前方部であることが確認され、一つの前方後円墳であったことが判明しました。全長約26.8m、後円部長径約21.4m、前方部長約5.4mということで、前方部が後円部に対して著しく小さく、その比率が1:4となる点に特徴があります。また、埋葬施設をもつ後円部に限って、斜面の中段にテラスを巡らせ、二段築盛の外観としている点も注目されます。

この1号墳の築造年代については、土器の出土が小破片4点に留まったため、正確なところはわかっていません。しかし、前方部が未発達である点や後円部が楕円形である点が古墳時代前期でも特に古い段階の特徴と評価され、古墳時代前期初頭(3世紀中頃)に築造された可能性が指摘されています。

墳丘の各計測値

[1]後円部東西長:約21.4m

[2]後円部南北長:約20m

[3]後円部高さ:約1.7m~2.5m

[4]前方部長さ:約約5.4m

[5]前方部推定幅:約4.8m

[6]前方部高さ:約1.04m

[7]くびれ部推定幅:約4.5m

|

|

| 観音平1号墳・3号墳 トレンチ調査の様子 | 観音平1号墳 前方部調査の様子 |

|

|

| 観音平1号墳 前方部調査の様子 | 観音平1号墳 修景伐採後の様子 |

<観音平1号墳の復原図>

[2]観音平4号墳

1号墳から尾根筋を下ったところに位置する古墳です。史跡指定時には円墳と考えられていましたが、平成13年の確認調査(部分的なトレンチ調査)によって全長約33.6mの前方後円墳であることが判明しました。後円部長径約23.0m、前方部長約10.6mということで、後円部長と前方部長の比率が約2:1となっています。後円部が楕円形である点や、前方部が小規模である点等は1号墳と共通しており、1号墳と同じく、古墳時代の前方後円墳としては古い段階の特徴を備えています。調査の際に遺物が出土しませんでしたが、1号墳に後続する古墳とみられることから、古墳時代前期前半(3世紀後半)の築造と推測されています。

この4号墳にみられる特徴的な形態は、奈良県桜井市の纏向石塚古墳(全長約99m・3世紀前半の築造と推定)と類似することから、初期ヤマト王権の政治的・文化的影響を受けて誕生した「纏向型前方後円墳」の一つと考えられています。

墳丘の各計測値

[1]後円部長径:約23m

[2]後円部短径:約19m

[3]後円部高さ:約2.6m

[4]前方部長さ:約10.6m

[5]前方部幅:約7m

[6]前方部高さ:約1m

[7]くびれ部推定幅:約5m

|

|

| 観音平4号墳 トレンチ調査の様子 | 観音平4号墳 修景伐採後の様子(奥は1号墳) |

<観音平4号墳の復原図>

天神堂古墳群の調査成果

昭和51年の詳細分布調査時に118基の古墳を数えましたが、このとき既に滅失していたものや古墳ではないものが一定数混ざっていたため、正確な数は未だ把握できていません。平成18年に現地を再踏査したときには、状態がよく、確実と思われるものを106基確認していますが、全てを古墳と認定するためには発掘調査を待たなければなりません。天神堂古墳群においても弥生時代後期までさかのぼる可能性をもつ墳丘墓や、斐太遺跡で見られる竪穴建物跡の埋没痕が見つかっているため、遺跡の内容がさらに充実することが期待されています。

過去に記録保存のために発掘調査が実施された古墳は次の4基です。なお、天神堂古墳群では、これらの古墳以外にも開墾等で発掘(掘削)された古墳がいくつかあり、出土地不明の出土品が斐太歴史民俗資料館で公開されています。

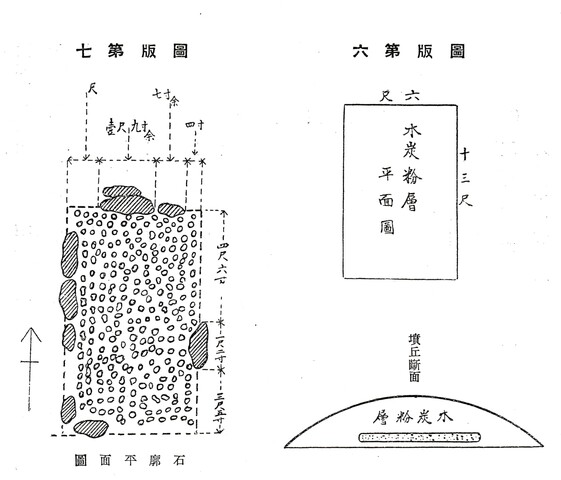

[1]天神堂90号墳(旧66号墳)

大正14年(1925)に発掘調査が行われた古墳で、長径約15.4m×短径約15m(平成18年の計測)の円墳です。当時の発掘記録によると、墳頂から数えて約2m下に南北約3.9m、東西約1.8mの範囲で木炭粉の層があり、その上に厚さ約0.6mの砂の層が敷かれ、そこに大小の石を並べて石郭を築き、内部に直径6cm前後の川原石を入れて埋葬施設としていたようです。

このように、墳丘に対して竪穴を掘り、木棺を設置したのちに埋め戻すという埋葬方法のことを考古学では「木棺直葬(もっかんじきそう)」と呼んでいます。木棺直葬は、当地では古墳時代中期(5世紀)まで主流であった埋葬方法で、後期(6世紀)に入ると横穴式石室に取って代わられました。

<当時の発掘図面>

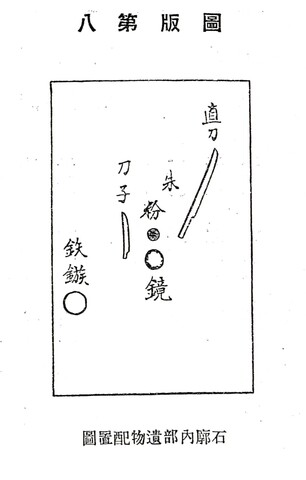

天神堂90号墳では、墓穴の埋め土の中(棺の上に置かれていたものか?)から直刀1本、木棺の内部とみられる場所から直刀1本、刀子1本、白銅四乳鏡1面、鉄鏃(てつぞく)23本、朱塊(しゅかい)等が出土したといいます(下図)。

<当時の発掘図面>

<天神堂90号墳(旧66号墳)から出土した鉄製大刀>

[2]天神堂41号墳(旧9号墳)

同じく大正14年(1925)に発掘調査された古墳で、長径約15.2m、短径約14.1m(平成18年の計測)の円墳です。既に盗掘されていた古墳でしたが、墳頂部の約0.97m下に砂と木炭粉が混ざった攪乱層(かくらんそう)が存在し、その周辺から滑石製の勾玉や大刀等が出土しました。

〈天神堂41号墳(旧9号墳)から出土した鉄製大刀〉

[3]天神堂6号墳(旧46号墳)

昭和32年(1957)に東京大学によって発掘調査された古墳です。支稜の頂部に位置する当古墳群で最大規模の円墳であり、その規模は長径約19.2m、短径約19m(平成18年の計測)を測ります。墳頂部の表土下約0.3mの地点から土師器片が出土し、その下をさらに約0.2m掘り下げたところで鉄剣の破片が出土したと報告されています。主体部の底面は粘土層で整地されていたと考えられていますが、石廓などの埋葬遺構は確認されませんでした。

[4]天神堂79号墳(旧61号墳)

東京大学が発掘したもう1基の古墳です。長径約14.5m、短径約16.4m(平成18年の計測)の円墳で、墳頂部の東の端を0.4mほど掘り下げたところから土師器(はじき)の高坏(たかつき)片や壺片が出土しました。

<天神堂古墳群出土品(斐太歴史民俗資料館で一部公開中)>