妙高山を望む妙高高原の赤倉は、明治時代に美術教育家・思想家などとして国際舞台で活躍した岡倉天心(本名「覚三」)の終焉の地です。

天心は西洋と東洋を比較した文明批評家であり、東京美術学校(現在の東京藝術大学)の創設や国家的な文化財保護制度の構築を主導した文部官僚であり、『The Book of Tea(茶の本)』に代表される著書を英語で執筆した国際的な文筆家でもありました。

天心は明治39年(1906)に家族旅行で赤倉を訪れ、そのときに別荘地の購入を決め、高田の料亭を移築して山荘としました。赤倉は天心にとって自慢の避暑地となり、自身や家族の静養の場として、また知人たちとの交流の場として、多忙な人生に彩りを添える場所になりました。

その後、天心はボストン美術館での仕事に没頭していきますが、大正2年(1913)、滞在中のアメリカで体調を崩して帰国することになり、その後静養のために訪れていた赤倉の山荘で50年の生涯を閉じました。

赤倉との出会い

岡倉天心が初めて赤倉を訪れたのは明治39年(1906)5月の家族旅行の途次で、このとき天心は地元有力者の勧めで高田(上越市)の料亭・富貴楼を買い取ることを決意し、8月には赤倉に移築して山荘としました。

山荘の完成を待ちわびる天心は、娘に宛てた手紙の中で赤倉の温泉については「家には玉の如き温泉、瀑布の如く流れ出し」、赤倉の眺望については「天下の絶景に候」とその素晴らしさを称えています。

天心は多くの知人に手紙の中で赤倉の山荘での滞在を勧めていることから、赤倉が自慢の避暑地であったことがわかります。

明治40年(1907)には、アメリカから帰国した長男の岡倉一雄が高田日報(現新潟日報)の記者となり、高田を拠点に生活するようになりました。こうして赤倉を含む上越地方は、天心にとっては単なる避暑地ではなく、家族が暮らす特別な土地になりました。

大正2年(1913)8月、病気が悪化した天心は、妻子や妹に付き添われて赤倉の山荘へ静養に訪れました。天心は友人への手紙の中で、窓から眺望する妙高山、黒姫山、飯綱山、斑尾高原の景観に元気づけられていると伝えています。

その後も赤倉の山荘において懸命な看病が続けられましたが、病状は快方に向かうことなく、天心は9月2日に親族や門弟に見守られながら50歳で永眠しました。

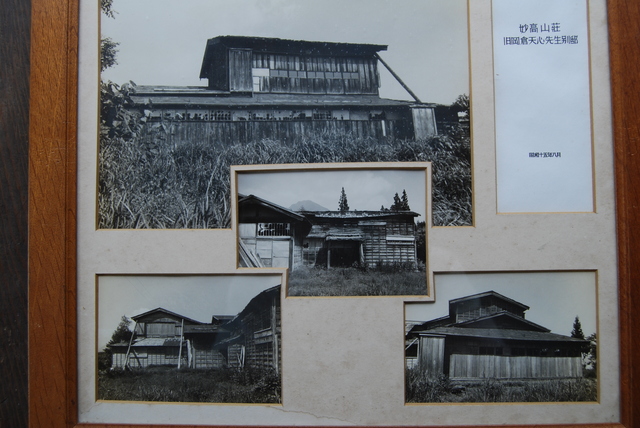

戦前の赤倉山荘の写真(赤倉温泉提供)

岡倉天心遺跡

岡倉天心の終焉の地となった赤倉では、天心の没後から断続的に門弟や支援者たちによる追悼事業が行われ、「岡倉天心遺跡」と呼ばれる記念公園的な顕彰の場が少しずつ形成されていきました。

これまでに次のような石碑や建物が建てられています。

(1)「天心岡倉先生終焉之地」の石碑

大正3年(1914)8月、天心の一周忌と日本美術院研究所の開院式を前に、天心の終焉の地となった赤倉山荘の庭に分骨墓が造られ、その墓標として石碑が建てられました。表には「天心岡倉先生終焉之地」の文字、裏には世話人となった「下村観山・木村武山・寺内銀三郎・横山大観」の名前が刻まれています。

(2)「天心岡倉先生終焉之地」の石碑

昭和17年(1942)1月7日に天心偉績顕彰会が設立されると、山荘の敷地内に新たな石碑が建てられました。この石碑に刻まれた「天心岡倉先生終焉の地」の文字は、横山大観の筆によるものです。

(3)「亜細亜ハ一ナリ」の石碑

昭和17年(1942)7月2日、天心偉績顕彰会によって老朽化した赤倉山荘は解体され、その資材を利用して顕彰活動の拠点となる記念館「赤倉山荘」(管理事務所)が建てられました。この建物の建設に合わせて、敷地内の一角に顕彰会の中心メンバーであった細川護立の筆による「亜細亜ハ一ナリ」の石碑が設置されました。

(4)「天心遺跡 赤倉山荘」の石碑

赤倉山荘の敷地の入口には、昭和17年(1942)7月2日に行われた記念館「赤倉山荘」の竣工式に合わせて、天心偉績顕彰会の会員として当日の式典にも出席した脇本十九郎(楽之軒)の筆による「天心遺跡 赤倉山荘」の石碑が建てられました。

(5)岡倉天心六角堂

岡倉天心六角堂は、岡倉天心を供養する仏堂として建立された建物です。

昭和33年(1958)に赤倉の有志が設立した「天心会」によって、昭和34年(1959)9月に「天心岡倉先生終焉之地」の石碑の近くに建てられました。

六角形をしたこの堂は、天心が生前に自ら設計し、「観瀾亭」と名付けた茨城県五浦の六角堂を模していますが、内部に平櫛田中が造像した天心像(別名を「天心仏」という。)が安置されていることから、赤倉の六角堂は五浦のような景勝地に建つ展望施設とは性格が異なり、天心の遺徳をしのび、その功績を称える礼拝施設として建てられたことがわかります。

聖徳太子像を祀った仏堂が一般に「聖徳太子堂」または「太子堂」と呼ばれているように、天心像(天心仏)を祀ったこの六角形の堂は、「岡倉天心六角堂」、「天心六角堂」などと呼ばれて地元住民や観光客に親しまれています。

赤倉では毎年、この堂を囲んで天心の命日にあたる9月2日に「天心忌」が営まれています。